専門家にインタビュー

中国の美容業界メディアである化妆品报は、「化粧品新原料登録届出資料管理規定」の施行以降、国家薬品監督管理局(NMPA:National Medical Products Administration)の化粧品原料届出情報欄で掲載されている新規原料を整理し、2023年の化粧品原料市場の方向性を分析しました。この記事では、そのコンテンツの一部を要約しました。

2021年5月1日に「化粧品新原料登録届出資料管理規定」が施行されて以来、新規成分の承認が加速し、新規化粧品原料の届出が爆発的に伸びています。

メディア発表時点では、51成分の届出が完了していました。ちなみに、2009年から2019年までの11年間では、中国で承認された化粧品原料はわずか4種類でした。

新原料の申請制度が始まって以降、申請の敷居が低くなり、それまでは化粧品原料分野で国際的な大企業が独占していましが、最近では中国の企業が台頭し始めました。中国の化粧品原料企業が40%近くを占めるようになり、中でも「深圳市维琪科技股份有限公司」が最も多くの新成分を申請し、2021~2022年に計4つの新成分の申請を完了させました。

主な使用目的としては、51種の新原料のうち、皮膚保護剤として使用される原料が最も多く40%以上を占めています。次に保湿剤(20%)、抗酸化剤(11%)と続きます。

業界関係者によると「皮膚保護剤は一般的に皮膚を保護する成分を指し、効能効果は提出者が提供する効能検証資料に対応する」とのことでした。

化妆品报より引用

51種の新原料のうち、β-ニコチンアミドモノヌクレオチド(NMN)は3社から申請されました。NMPAの公式HPで公開されている化粧品原料の申請情報によると、β-ニコチンアミドモノヌクレオチドの使用目的は、主に皮膚保護剤、保湿剤、抗しわ剤、抗酸化剤とされています。配合上限は莱孚斯本と深圳维琪は3%、康盈红莓は10%までとなっています。

掲載時点での化粧品監督管理の情報によると、NMN配合化粧品は115件の実績があり、そのほとんどが輸入化粧品になります。

新原料の51種のうち原料の由来の割合では、化学由来が依然として過半数を占め、次いでバイオテクノロジー系原料、そして動植物原料という割合になりました。

動植物原料は全体の13%を占め、そのうち動物原料が4種、植物原料が3種でした。

特筆すべきは、中国企業が7つの動植物原料のうち5つを申請したことです。

これは、特殊な動植物のストーリーと化粧品原料開発が密接に結びついていることを意味します。

つまり、中国の広大な土地と豊富な天然資源が、特殊な動植物由来の化粧品原料開発において優位になっているということです。

新規定による最初の動物由来の原料であるチベット豚脂(国妆原备字:20220015)と南極オキアミ油(国妆原备字:20220039)は、中国の原料企業が原料革新のために特別な動植物に依存する典型的な例になります。

植物原料では、中国浙江省を原産地とする鉄皮石斛の球茎(国妆原备字:20220010)が、抗シワ剤と保湿剤として、あらゆるタイプの化粧品に配合上限4%で使用することができます。

51種の新原料のうち、バイオテクノロジー系原料の申請数は化学由来の原料に次いで2番目でした。しかし、バイオテクノロジー系原料の申請者は中国の原料企業であり、72%を占めていますが、化学由来の原料の申請者は、中国企業が18%しか占めていません。

これは、中国の原料企業がバイオテクノロジー系原料の申請に積極的であることを意味し、バイオテクノロジー系原料は中国産業の新しい焦点となりました。

化妆品报より引用

バイオテクノロジーの成熟度が高まるにつれて、アンチエイジングや皮膚のバリア修復、その他の効果を発揮する有効成分がバイオテクノロジーにより製造されると予想されます。

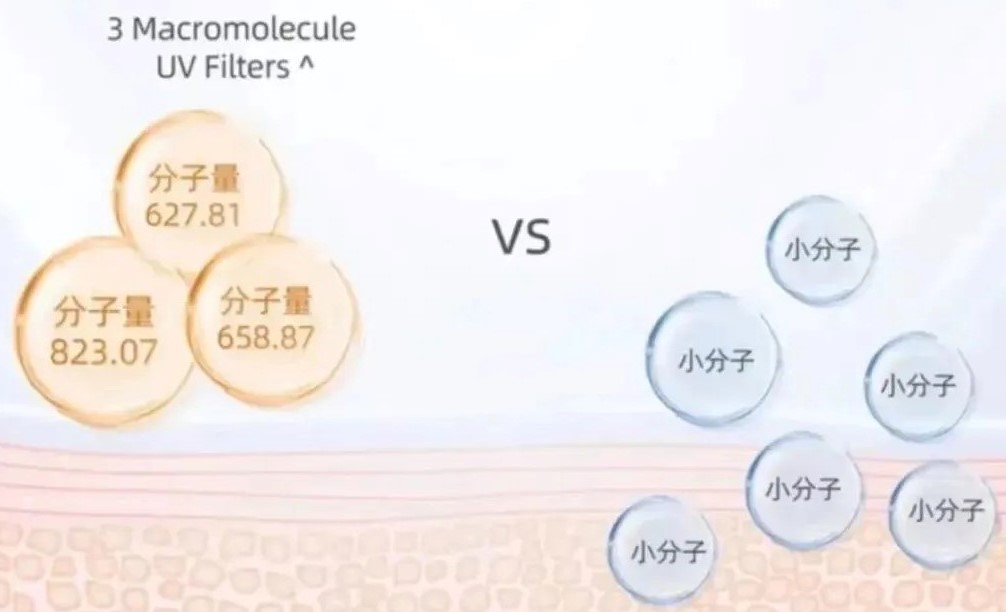

一方、低分子を含むほとんどの化学原料と比較して、主に高分子で構成されるバイオテクノロジー系原料は研究開発および安全性コストが比較的小さくなります。

最近では、バイオテクノロジー系原料を配合した化粧品が増加傾向にあり、今後もますます増えていくと予想されます。

専門家にインタビュー

この1年間で化粧品原料開発の競争は激化し、独自の原料開発をコア・コンピタンスとする中国原料メーカーが続々と登場したことで、化粧品メーカーに選択肢と可能性をもたらしています。

2023年には、記録的な新原料の増加に伴い、より多くの中国特有の新しい原料が出現し、中国における化粧品原料の研究開発におけるイノベーションをさらに促進させることが予見されます。

公式アカウント運用

アカウントの開設から記事作成、配信までの運用を代行しています。

知粧は日本と中国に拠点があり、両国に化粧品業界のコンテンツ作成・広報PRの実務担当者が所属しています。

日本と中国では文化の違いなどから製品の魅力の伝え方が変わってきます。製品・成分の魅力をターゲット層に響くように、知粧で「正しく」、「きれい」にアレンジして配信します。